お通夜や葬儀の場で、香典に3000円を包むのは恥ずかしいことではないかと、不安に感じていらっしゃいませんか。

特に、職場の上司や同僚、あるいはご近所の方への香典となると、金額に悩む方は少なくありません。周りの目が気になったり、失礼にあたらないかと心配になったりします。

この記事では、香典に3000円を包むのは本当に恥ずかしいことなのかという疑問にお答えします。さらに、お香典のNGな金額や、状況に応じた袋の選び方、正しいお札の入れ方、そして金額の書き方、特に3000円を漢字で記す際の注意点まで、具体的なマナーを一つひとつ丁寧に解説します。

また、多くの方が気になる、香典3000円ではお返し不要と伝えるべきかといった疑問にも明確な指針を示しますので、もう悩む必要はありません。この記事を最後まで読めば、自信を持ってスマートに対応できるようになります。

- 香典3000円が適切とされる故人との関係性

- 職場や近所付き合いなど、場面に応じた正しいマナー

- 香典袋の選び方からお金の入れ方、金額の書き方までの全手順

- お返し辞退の伝え方や避けるべきNG金額などの注意点

なぜ「香典3000円は恥ずかしい」と感じるのか

- 3000円が適切とされる故人との関係性

- 職場での香典に関する基本的なマナー

- 近所の方への香典で気を付けるべき点

- 香典3000円はお返し不要と伝える方法

- 5000円以上が目安となるケースとは

3000円が適切とされる故人との関係性

香典として3000円を包むことは、故人との関係性によっては全く失礼にはあたりません。むしろ、適切な金額である場合が多いのです。

なぜなら、香典の金額は故人との生前の関係の深さや、贈り主の年齢によって決まるのが一般的だからです。したがって、関係性が比較的遠い間柄であれば、3000円という金額は妥当な選択と考えられます。

具体的には、以下のような関係性の場合に3000円が目安となります。

- 会社の同僚やその家族

- 友人・知人の家族(例:友人の祖父母など、自身が直接の面識がない場合)

- 近所の方

これらの関係性においては、あまりに高額な香典を包むと、かえってご遺族に香典返しなどで気を遣わせてしまう可能性があります。そのため、相手への配慮という観点からも、3000円は理にかなった金額と言えます。

職場での香典に関する基本的なマナー

職場関係者への香典は、個人的な判断だけでなく、会社や部署内の慣例を考慮することが大切になります。周囲と足並みを揃えることで、後の人間関係を円滑に保つことにも繋がるからです。

多くの場合、職場の同僚やその家族への香典は3,000円から5,000円が相場とされています。ただし、個人で渡すか、部署などで連名で出すかによって対応が異なります。

個人で渡す場合

同じ部署の同僚の家族といった関係であれば、3,000円を包むのが一般的です。個人的に親しい間柄であれば、5,000円を検討するのも良いでしょう。

連名で出す場合

「営業部有志一同」のように、複数人でまとめて香典を出すケースも多く見られます。この場合、一人あたり1,000円から3,000円程度を集め、きりの良い金額にして包みます。誰がいくら出したか混乱しないよう、幹事を立てて取りまとめるのがスムーズです。

香典を渡す際は、直属の上司に相談し、誰が取りまとめているかを確認してから渡すのが無難です。勝手な判断で動く前に、まずは周囲に確認する姿勢が求められます。

近所の方への香典で気を付けるべき点

近所の方への香典は、日頃のお付き合いの深さが金額を決める一つの鍵となります。また、地域によっては町内会や自治会でルールが決められていることもあるため、注意が必要です。

一般的に、顔見知り程度で挨拶を交わすくらいのお付き合いであれば、3,000円で十分とされています。これも、ご遺族に余計な負担をかけないための配慮から来ています。

一方で、日頃から家族ぐるみで親しくしている、回覧板を届け合う以上の関係性であるといった場合には、5,000円程度を包むこともあります。

判断に迷った際は、地域の慣習に詳しい方や、他のご近所の方、あるいは自治会の役員などにそれとなく相談してみるのが最も確実な方法です。独断で決める前に、地域の慣例を確認する一手間が、良好なご近所付き合いを維持するために役立ちます。

香典3000円はお返し不要と伝える方法

3,000円の香典を渡す際には、ご遺族の負担を軽減するため、香典返しを辞退する旨を伝えるのが丁寧な配慮とされています。

通常、香典返しは頂いた金額の3分の1から半額程度の品物(半返し)を用意するのが一般的です。3,000円の香典に対してお返しを準備するとなると、ご遺族は1,000円から1,500円程度の品物を探すことになり、かえって手間をかけてしまうことになります。

このような理由から、少額の香典の場合はお返しを辞退するのが、贈る側の心遣いとして受け入れられています。辞退の意思を伝える具体的な方法は、主に2つあります。

- 香典袋に書き添える不祝儀袋の中袋(内袋)の裏面、住所氏名を書く欄の左横あたりに、「お返しはご辞退申し上げます」や「御香典返しはご不要でございます」と書き添えます。こうすることで、受付で渡しそびれても確実に意思が伝わります。

- 受付で口頭で伝える葬儀の受付で香典を渡す際に、「ささやかでございますので、どうぞお返しのお気遣いはなさらないでください」と一言添える方法です。

ただし、受付で渡される「会葬御礼品」は、香典へのお返しとは異なり、参列してくれたこと自体への感謝のしるしです。これは辞退せずに受け取るのがマナーです。

5000円以上が目安となるケースとは

前述の通り、多くの場面で3,000円は適切な金額ですが、故人との関係性やご自身の立場によっては、5,000円以上を包む方がふさわしいケースも存在します。

香典の金額は、関係の深さや自身の年齢に比例して高くなるのが一般的です。3,000円では少ないと感じられる可能性があるのは、以下のような場合です。

| 関係性 | 贈り主の年代 | 金額の目安 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 親しい友人・知人(本人) | 20代 | 5,000円 | 学生時代からの親友など、特に親しい間柄の場合 |

| 30代~ | 5,000円~10,000円 | ||

| お世話になった上司(本人) | 20代 | 5,000円 | 特にお世話になったと感じる場合 |

| 30代~ | 5,000円~10,000円 | ||

| 兄弟姉妹・祖父母など | – | 10,000円以上 | 親族の場合は、関係性に応じてさらに高額になります |

このように、故人と個人的に深い交流があった場合や、ご自身の社会的立場が高い場合には、相応の金額を包むことが求められます。上記の表はあくまで目安ですので、最終的にはご自身の気持ちと、ご遺族への配慮を総合的に判断して金額を決めることが大切です。

香典3000円が恥ずかしいと思われないための作法

- 3000円にふさわしい香典袋の選び方

- 金額の書き方、3000円を漢字で記すには

- お札の準備と正しい入れ方のポイント

- 知っておくべきお香典のNGな金額

3000円にふさわしい香典袋の選び方

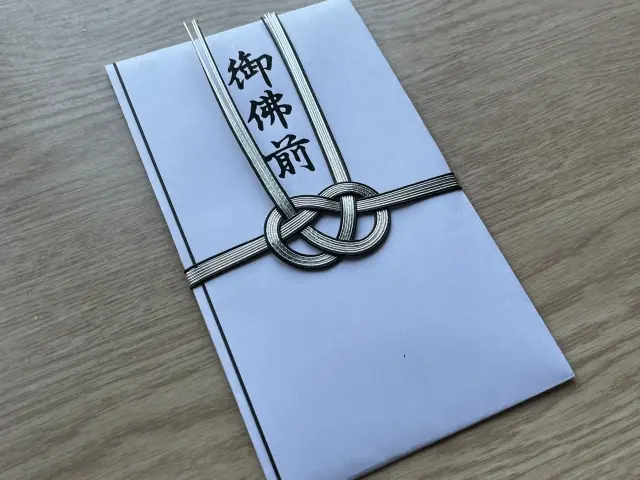

香典は、中に入れる金額と袋の「格」を合わせるのが重要なマナーです。金額に対して袋が豪華すぎると、かえって不自然な印象を与えてしまうため、注意が必要です。

3,000円を包む場合に最適なのは、水引が印刷されたタイプのシンプルな不祝儀袋です。コンビニエンスストアやスーパー、文房具店などで手軽に購入できるもので問題ありません。

香典袋の格は、主に水引の種類で変わります。

- ~5,000円程度:水引が袋に直接印刷されているタイプ

- 1万円~3万円程度:黒白の実物の水引がかかっているタイプ

- 3万円~5万円程度:双銀(銀一色)の実物の水引がかかっているタイプ

高額な香典ではないのに、立派な水引のついた袋を選ぶのはマナー違反となります。3,000円の場合は、迷わず最もシンプルな印刷タイプの袋を選びましょう。

また、表書きにも注意が必要です。宗教によって異なり、仏式では「御霊前」「御香典」、神式では「御玉串料」、キリスト教式では「御花料」が一般的です。相手の宗教が不明な場合は、多くの宗派で使える「御霊前」と書かれたものを選ぶのが無難です。

金額の書き方、3000円を漢字で記すには

香典袋の中袋(内袋)に金額を記入する際は、不正や改ざんを防ぐため、旧字体の漢数字である「大字(だいじ)」を用いるのが正式な作法です。

これは、「一」「二」「三」のような簡単な漢数字では、後から線を一本加えるだけで「二」「三」「五」のように書き換えられてしまうことを防ぐための慣習です。3,000円を大字で書く場合は、以下のようになります。

金 参阡圓 または 金 参仟圓

ポイントは以下の通りです。

- 三 → 参

- 千 → 阡 または 仟

- 円 → 圓

頭に「金」を、末尾に「圓」を付けることで、金額の改ざんをより確実に防ぎます。中袋の表面中央に、縦書きで記入するのが一般的です。たとえ少額であっても、このように正式な書き方をすることで、丁寧な気持ちが伝わります。

お札の準備と正しい入れ方のポイント

香典に入れるお札の準備や入れ方にも、故人を悼む気持ちを表すための細やかな作法が存在します。ただお金を入れれば良いというわけではないため、以下の点に注意しましょう。

お札は新札を避ける

お祝い事とは異なり、不祝儀では新札(ピン札)は使いません。これは、「不幸を予期してあらかじめ準備していた」という印象を与えかねないためです。手元に新札しかない場合は、一度くっきりと折り目を付けてから入れると良いでしょう。かといって、あまりにも汚れていたり破れていたりするお札は失礼にあたるため、適度に使用感のあるきれいなお札を選ぶのが理想です。

お札の向きを揃えて入れる

お札を中袋に入れる際は、向きを揃えます。お札の人物像が描かれている面を裏側(中袋の裏面側)にし、さらに人物像が下に来るように入れます。これは、「悲しみに顔を伏せる」という意味合いが込められていると言われています。複数枚のお札を入れる場合は、全ての向きを同じに揃えてください。

お札の枚数

3,000円の場合は、1,000円札を3枚用意します。5,000円札や10,000円札を崩してまで用意する必要はありません。

知っておくべきお香典のNGな金額

香典には、一般的に避けるべきとされる金額が存在します。これらは縁起の悪い数字とされており、知らずに包んでしまうと相手に不快な思いをさせてしまう可能性があるため、必ず覚えておきましょう。

主に避けるべきなのは、「偶数」と「忌み数」です。

偶数の金額

「2,000円」や「4,000円」、「6,000円」といった偶数の金額は避けるのがマナーです。これは、偶数が「割り切れる」ことから、「故人との縁が切れる」ことを連想させるためです。ただし、偶数であっても「10,000円」は一般的によく使われるため問題ありません。2万円を包みたい場合は、1万円札1枚と5千円札2枚で合計3枚にするなどの工夫をすることもあります。

忌み数を含む金額

「4」は「死」を、「9」は「苦」を連想させるため、「忌み数」として不祝儀では絶対に避けるべき数字です。「4,000円」や「9,000円」といった金額は、たとえ相場に合っていても包んではいけません。

近年ではこうした慣習を気にしない方も増えてきてはいますが、ご遺族や親族の中には伝統的なマナーを重んじる方もいらっしゃいます。どのような相手にも失礼のないよう、これらのNGな金額は避けるのが賢明です。

結論:香典3000円は恥ずかしいことではない

この記事では、香典3000円にまつわる様々な疑問やマナーについて解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

- 香典3000円は故人との関係性によっては全く恥ずかしくない

- 会社の同僚やその家族、近所の方への香典では一般的な金額である

- 故人と直接の面識がない友人の家族などにも適している

- 親しい友人本人や、特にお世話になった上司へは5000円以上が目安

- 高額な香典はかえってご遺族に気を遣わせる場合がある

- 3000円を包む際は、水引が印刷されたシンプルな香典袋を選ぶ

- 豪華すぎる袋は金額と不釣り合いでマナー違反となる

- 金額は中袋に大字で「金参阡圓」と縦書きするのが正式な作法

- お札は新札を避け、使用感のあるきれいなものを用意する

- お札の肖像画は裏向き・下向きにして入れるのが丁寧な作法

- 3000円の香典では、相手の負担を考えお返しを辞退するのが配慮

- 辞退の意思は、中袋に書き添えるか受付で口頭で伝える

- 会葬御礼品は香典返しではないため受け取るのがマナー

- 「4」や「9」のつく金額、割り切れる偶数額は避けるべき

- 迷った際は、上司や近所の人に相談し、慣例を確認するのが確実